フィルモン音帯、浪花節『森の石松』 廣澤寅蔵

標準的な「帽子箱」形のパッケージ

|ホーム|お問い合わせ | リンク集 | 図書案内 | 博物館(松本)案内|活動方針|ENGLISH |

フィルモン

-日本独自の長時間レコード-

1937-40

目次

フィルモンについて

日本フィルモン(株)の設立

音帯の制作 (加筆訂正)

音帯の製造

フィルモンの再生

フィルモン再生用針

フィルモン再生装置

フィルモン(filmon) FA-100型(NEW)

フィルモン(Filmon) FA-100型改 (加筆訂正)

音帯兼用円盤録音機能付き電蓄 日本フィルモン(株) 1938年

フィルモンの生産台数

電蓄生産の禁止とフィルモンの終焉

戦後のフィルモン

フィルモンのその後

参考文献

長時間録音を可能にするメディアとして日本独自に開発されたものがフィルモン(当時の表記はフヰルモンと表記された資料が多い)音帯である。これは、映画フィルムに近い35mm幅、厚さ0.3mm程度のセルロイドフィルムを約13mの長さのエンドレスベルトとしたもので、これに音溝を通常のSPレコードと同じ方法でカッティングしてある。これを23回巻の多層円筒状にする。仕上がった円筒は直径19cm程度になる。このメディアを「循環音帯(Endless

Sound-Belt)」と呼んだ。本稿では「音帯」で統一する。フィルムは、布テープで裏打ちされているため、それほど注意して取り扱わなくても溝に傷がつくことはなさそうである。

エンドレスベルトではあっても、後の8トラックテープのようなカートリッジはなく、丸い紙枠に巻き付けたものを帽子箱のような円筒形の紙箱に納めていた。エンドレスとしたために映画フィルムのようにリールに巻き取ることはできず、接続部が外に飛び出てしまうため、箱への収まりが悪く、箱に固定されたリボンをかけて出荷した(3)。リボンを変えたままにすると変形する為、保管時には使用しない。箱は水平に置くことが推奨されている。

フィルモン音帯、浪花節『森の石松』 廣澤寅蔵

標準的な「帽子箱」形のパッケージ

この丸形の箱の他に、和風の書物を納める箱を模した角型の箱に収めたものもあった。この凝った箱は高価格帯の一部の品種に使われたようである(3)。本来は音帯の内側に丸い紙枠をはめて保管するが、実際は後からはめるのが面倒だったのだろう。失われていることが多いが、丸箱であればそれほど問題ないが、角箱の場合は縦に置くこともできるので音帯に力がかかりやすい。この音帯も四角い形に癖が付いてしまっている。

角型の箱に収めた音帯、長唄『石橋』 松永和風 (No.3007)

エンドレスとしたのは、8トラテープのように連続再生を目指したものではない。映画フィルムや磁気テープのように幅いっぱいを使って直列にデータが記録されているわけではなく、レコードと同じく溝は1本につながっている。エンドレスでなければ成り立たないのである。したがって、再生は外側から内側まで走れば終わりである。エンドレステープ状ではあっても連続再生は不可能である。ベルトの内側には円盤レコードと同じような「ストップライン」があり、再生が終わるとこの溝を針が走り続ける形になる。

この新しい方式は日本、満州国、イタリア、フランス、イギリス、アメリカで特許を取った。

この音帯をドラムにかけ、内周から引き出して外周に戻す方式で走行させる。ドラムの回転数は120rpmで、35分程度の再生ができる。10インチ盤で3分程度のSPレコードの10倍近い再生時間が確保できるだけでなく、周波数特性をSPレコードの上限5.5kHzに対して8kHzに改善して音質を向上することができた。

この周波数特性の改善は、1934 (昭和9)年に日本電気音響研究所(後のデンオン)を設立し、日本フィルモンの録音部長を兼務していた坪田耕一により改良された録音用カッターの効果が大きかった(7)。ちなみに坪田はその後電音で国産初の円盤録音機を開発する。この後継機種が玉音放送の録音に使われた。フィルモンに話を戻すが、音帯はレコードの幅が狭いのでトラッキングエラーはほぼ無視でき、シェラック盤に対してセルロイドを使うことで針音を軽減でき、S/Nも良くなった。テープ式だとワウ・フラッターが問題になるが、0.3%程度であったという(1)。

音帯は1939年の目録によれば107種類あるという。浪花節や講談などの演芸や清元、長唄などの邦楽が多い(3)。音帯の価格は5円、7円、10円の3種類があった(3)。記録時間を考えれば通常のレコードよりそれほど高価とはいえない。

この方式は大阪で竜華工業という町工場を営んでいた小西正三が1930年頃から開発を始め、実用になる試作品が完成した1936(昭和11)年に特許を取得した。実際の技術開発には日東蓄音器で長時間レコードを発明した細井 勇が、日東から転職して当たっていた。この時の社名は「(株)小西光沢堂工場フィルモン研究所」である。小西光沢堂は小西正三が重役を務めていた時計用ガラス製造会社である(3)。正式に後述の日本フィルモンが設立される以前に、小西によってフィルモンの名称とロゴは出来上がっていた。

「フィルモン」の名は"Film Phone"から転じて「フィルム音」から取られた造語である(3)。この技術に佐賀県で炭鉱を経営していた高取 盛が出資し、1937(昭和12)年に東京府北多摩郡狛江村(現在の東京都狛江市)に日本フィルモン(株)が設立され、社長に小西が就任した(1)(3)。録音設備を備えた近代的な工場が建設され、音帯および再生機の量産を目指していた。

音帯の制作は、通常のレコードに比べて大掛かりなものになった。録音のための原盤(「原盤」ではおかしいが、開発に携わった谷勝馬の記事(11)でこう記しているので、本稿でもこう呼ぶ)はレコードと同じワックスを使用するが、最終的なサイズと同じ円周13m(直系4.18m)の水車のような木車に幅4cm程度の巨大な「羊羹」状のワックスを巻き付けて両端を溶接する。いわば巾を狭くして直径を巨大にしたエジソンの蝋管である。もちろん蝋管とは違い、普通のレコードと同じ横振動で記録する。円盤レコードであれば小さな原盤のみを柔らかくすればよいので簡単だが、フィルモンの場合、長大なワックスを柔らかくする必要があるために、この工程は室温を40℃に上げる必要があり、作業者にとって過酷な作業であった。

こうして完成したワックス原盤の温度を下げて表面を仕上げた上で、木車を610cm/secでゆっくりと回転させながらサファイアのバイトで平滑に仕上げたうえでカッティングする(1週約21秒)。この部分はSPレコードと変わらず、当然ダイレクトカッティングとなる。円盤録音同様編集は不可能である。片面3分のレコードならともかく、35分のダイレクトカッティングはLP時代のダイレクトカッティングに近く、演奏者に緊張を強いるものだっただろう。フィルモンの音帯に記録されたのは、大半が清元や長唄等の邦楽だった(3)。

このように特殊な録音設備が必要なことから、再生機が出荷される前年の1937(昭和12)年8月に本社の敷地に専用の録音スタジオが建設された。

カッティングマシン (10)

垂直の木車に音帯原盤が巻き付けられ、手前にある横長のカッター送り台に取り付けられたカッターで録音する。

フィルモンは研究段階から家庭用レコードの置き換えを考えていたため、レコードに近い方法での複製を量産することに技術開発の力点が置かれた。カッターを装備して長時間録音機を作るという発想はなかったようである。たとえセルロイドをカッティングすることができたとしても、可燃性の切りカスが大量に発生するのは極めて危険で実用にならなかったかもしれない。音帯の注意書きにも「できるだけ火気から遠ざけてください」とある。

カッティングされた原盤は40℃の部屋で溶接部分を切断し、直径2mの木枠(中間車)に巻き付けられ、レコードと同じようにメッキされてマスターが製作される。このマスターからスタンパーが作られる。スタンパーもベルト状なので、内径45cm、高さ5cm程度の円筒の内側にらせん状に取り付けられ、円筒状のプレス型を内部に取り付け、円筒状の音帯の素材を挟んで内側からプレスして音溝を成形する。

メッキ用タンク (10)

録音済みのワックスを中間車に取り付けたものを24時間かけて銅メッキするためのタンク

プレスに必要な時間は2分程度であった。プレスされた音帯は大きな円筒状になっているのでこれをベルト状に切り出してエッジ部を仕上げ、両端を4mm程度重ねて接着すれば完成である。つなぎ目の接合は、溝のずれが生じないように拡大鏡を見ながらの作業となった。つなぎ目のノイズは録音時の木車の1回転毎、約20秒に1回現れることになるが、ほとんど気にならなかったという(10)。

このようにベルトへの加工と仕上げはすべて手作業であった(1)。また、大阪で研究されていた時代の録音現場を見学した景山朋の回想(4)には、録音したワックスを8個に切断してメッキした後接合して鉄の桶の内側にらせん状に張り付けてセルロイドフィルムにプレスするとある。初期の段階はこのような方法だったのだろう。

作業がむずかしく、品質に影響を与える接続の作業を避けることで少しでも生産性を改善する製造方法の改良が行われたと思われるが、いずれにしても手間がかかることに変わりはなかった。蝋管の複写が困難であるというエジソンが解決できなかった問題はここでもつきまとったのである。

再生自体は通常の蓄音器と全く同じ方法である。実際の再生装置ではドラムをプレーヤの前側に垂直に配置し、上部にターンテーブルを設けることで通常のレコードとピックアップを共用することができる。モータは1個で、フィルモンの駆動にはモータのシャフトを前側に直接出して音帯がかかるロータを取り付け、レコード用ターンテーブルの駆動には、通常のフォノモータ同様ウォームギヤで垂直に向きを変えたシャフトを上に出している。普通の電蓄と異なるのは、フォノモータがプレーヤーボードから吊り下げられるのではなく、床に搭載されている点である。2方向にシャフトを出す構造を考えれば当然こうなるだろう。

ピックアップの位置とフィルムと円盤を共用する構造の関係で、オートストッパを取り付けることはできない。また、モータとターンテーブルおよびフィルム駆動機構は直結され、クラッチ機構などはないため、円盤とフィルム駆動機構は使用しないときでも両方回転したと思われる。

フィルムをかけるドラムにはゴムが使われている。当館の所蔵品はこの部分のゴムが劣化してひび割れている。修理して再生した報告によるとフィルムの滑りが問題だったというが、新品のうちはゴムが柔らかく、問題なかったのかもしれない。また、円盤レコードであれば、傷などで針飛びしてもそれほど演奏がずれないが、フィルモンの場合、録音時は直径4mの蝋管である。隣の音溝に飛ぶと20秒も先に行ってしまうことになる。元の位置からかけ直すのも難しい。欠点と言えば欠点だろう。

サウンドボックスやピックアップもレコードと同じものが使えるため、再生装置には安価なアコースティック式(電動モータ)と電蓄の両方が用意されていた。当館にはフィルモンのサウンドボックスがある。良くあるビクター型のもので、多くの蓄音機メーカが採用していた。通常のレコード用のものと変わるところはない。電蓄用には、フィルモンのマークが入ったマグネチック型ピックアップが用意されたが、最高級モデルにはコロムビアのピックアップが搭載された。

フィルモンの刻印があるサウンドボックス

SPレコードに使用する通常の鉄針は摩耗のために理想的には片面再生毎、多くても1枚再生するごとには交換することが求められるが、フィルモンは材質がセルロイドのため、通常の針でも30分の音帯1本を再生した時の針の摩耗は10インチのレコード片面を再生したのと同等であったという(3)。しかし、理想的に長時間再生するために、専用の針が用意された(写真)。10本入りのうち、1本使用したようである。

フィルモン専用針 日本フィルモン株式会社 1939年頃

この針の詳細は不明だが、他社から発売されていた「タングステン針」や「クロミウム針」とよく似ている。コロムビアの通称「100回針」の写真を示す。

コロムビア100回針 1941年 日本蓄音機商会

このような長時間針は、タングステン、クロミウムなどの固い金属で作られた針である。すぐに摩耗する鉄針は、繰り返し使うときに減った先端を避けるために、針を回転させることが行われたが、長時間針の場合は一度取り付けたら、絶対に向きを変えてはいけない。消耗品の鉄針は100本単位で販売されたが、この針は7本、フィルモンの針は10本入りである。様々な材質や構造で再生回数を増やすアイデアが競われたが、このような長時間針はコストとレコードへの攻撃性から、広く使われなかった。この写真のケースには1941(昭和16)年の「特免」の証紙があり、統制開始後に在庫品を販売したものであることがわかる。タングステンやクロムのような重要な軍需物資を使うこのような針は戦時下、真っ先に統制された。

フィルモンが独自規格であることから、再生機も自社生産で供給する必要があった。

フィルモンの再生装置はカタログから次の機種が確認されている。

PA-1型:ポータブルアコースティック式 120.00円->160.00円

PE-1型:ポータブル3球電蓄 250.00円

FA-100型:卓上型アコースティック式 180.00円->250.00円

FE-10型:卓上型3球電蓄 TUBES: 57 2A5 80 240.00円->320.00円

FER-50型:グランド(コンソール)型45p-p 8球スーパー付 550.00円->720.00円

FER-80型:グランド(コンソール)型2A3p-p 10球スーパー(マジックアイ付) 750.00円->980.00円

陸軍型携帯用6球電気再生機 780.00円

トランク型のフィルモンのプレーヤ(円盤兼用)にカーボンマイク、トランク型拡声用アンプとスピーカのセット

この中でポータブルのモデルは小型化のため、フィルモン専用となっている。卓上型とコンソール型は円盤レコードと兼用である。

後期と思われる別のカタログでは需要が少なかったのかポータブル電蓄PE1-1がカタログから落とされ、代わりに陸軍型と称するPAアンプを備えた携帯用6球再生機(780.00円)が追加されている。戦時体制になるにしたがって資材が高騰したらしく、価格が30%以上引き上げられている。この現象は他社のラジオでも多く見られることで、フィルモンに限ったことではない。

最も安価なアコースティックのポータブルでも当時のビクターの卓上型蓄音器の最上級機J1-91より高価だった。グランド型も当時のビクターの高級機JRE-48とほぼ同等の回路で価格は13%ほど高い。フィルモンの機能がプラスされていることを考えれば妥当な価格といえるが、無名メーカの製品としてはビクター、コロムビアとの競争は厳しかっただろう。

当時フィルモンを紹介した(9)によると、FER-50は 58 2A7 58 55 56 45p-p 80 の8球スーパーであったという。スピーカはワルツのダイナミックが採用され、シャーシの製造についてもワルツの製造元であった興電社が関与していた。ワルツの資料(後述)から、実際には広く使われなかった55ではなく、2A6が使用されたようである。

それでは、フィルモンの再生装置を実際に見てみよう。この卓上型の写真は、個人コレクターから提供を受けたものである。

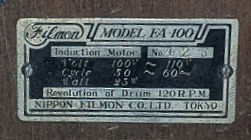

フィルモン(filmon) FA-100型 卓上型アコースティックモデル 185.00円

内部、左がホーン、モータは通常の蓄音器と異なり、床から支持されている

正面の銘板(左)と、蓋の裏のラベル(右)

フィルモン再生装置のベーシックモデルといえるアコースティック型がFA-100である。本来の蓄音器であれば全面がホーンの開口部となるが、フィルモンのメカが正面にあるためホーンはパネルの1/3程度となっている。

電動モータは、通常の蓄音器がプレーヤーボードに吊り下げる形なのに対して、フィルモンの場合は床に固定されている。モータの出力軸を傘歯車で直角に曲げて上に出してターンテーブルを回すフォノモータの軸を正面側に伸ばしてフィルモンのプーリを駆動する構造が良くわかる。構造上、どちらを再生するときでもターンテーブルとプーリの両方が回転したと思われる。アームにはオートストッパが備わる。この時代のオートストッパは、電源を切ると同時にメカ的にターンテーブルのシャフトをロックするものが多いが、この機種の場合は、オートストッパでターンテーブルに隠されたトグルスイッチのレバーを動かして電源を切るようになっている。音帯をかけたままでレコードをかけたとしても、モータがロックされてフィルモンのベルトが破損することを防ぐためと思われる。

本機は、オリジナルの状態をよく保っているが、モータの防振ゴムの変形によりモータが傾いている。

参考品番号K41001 (個人蔵)

TOP

当館ではフィルモン再生兼用電蓄を1台所蔵している。

フィルモン(Filmon) FA-100型改 音帯兼用円盤録音機能付き電蓄 日本フィルモン(株) 1938年

(左)修復前の外観 (右)スピーカとバッフルを取り付けた後の内部

プレーヤー部(左)と音帯をかけた様子(右:カタログより)

手前が再生用ピックアップ、奥が録音用カッター

写真は録音時を示す。円盤再生時はスピンドル部を持ち上げて カッターを右側によける。

アームレストとボリュームがあったようだが失われている。

ピックアップの位置が特殊なため、オートストッパはない。

音帯をかけた状態。内側からベルトを引き出して右からローラーにかけ、テンションローラの間を通す。

テンションローラは左下のツマミを動かしてセットする。

ツマミに付けられたレバーはベルトが外側に動くのを抑制するもの。

本機は、モータのマウントゴムが劣化してドラムが傾いているため、テンションローラとベルトが平行になっていない。

この写真では経時劣化した音帯を保護するため緩めた状態にしている。

この電蓄はフィルモンのカタログにはないモデルである。カタログモデルにはない円盤録音用のカッターが取り付けられているのが大きな特徴である。銘板は本来アコースティックの卓上型であるFA-100型の表記があるが、オリジナルのFA-100はこの位置に銘板が付かない。ピックアップは最高級のFER-80型に採用されたコロムビア製の高級品が使われている。クロムメッキ仕上げなので、こちらのほうがフィルモンの再生部とデザインがマッチしている。

キャビネットのデザインはオリジナルとは異なるが、上質の木が使われた高級なもので、このようなものは市販されていないので特注と思われる。オリジナルは蓋の裏にフィルモンのマークが付くが、このキャビネットにマークは何もない。フィルモン自身が特注品として製作した可能性は高いが、確証はない。背面上部にはマイク入力と思われるジャックと、アンテナ、アース端子と思われる端子盤がある。フィルモン再生部のパネルとターンテーブルボードおよび正面のガラス扉は、コンソール型のFER-80型のものを流用したように見える。

シャーシはオリジナルであることは間違いないが、戦後、大改造が行われてGT管の2バンドスーパーとなり、ダイヤルとバリコン、切替スイッチくらいしか元の部品が残っていない。ダイヤルのデザインはフィルモンのカタログモデルとは異なっている。(9)に紹介されているシャーシの写真と比較すると、部品配置やサイズは異なるものの、基本的な構造が良く似ていることがわかる。

カッターヘッドの駆動回路や切り替えスイッチが必要なので、カタログモデルとは当然違うものになる。シャーシの穴を見る限り角型のIFTが元から付いていたようには思えない。シャーシの形状と部品配置から、2A3p-pもしくは2A5p-pの高二受信機ではなかったかと思われる。シャーシのオリジナルではない部品を取り外し、オリジナルを推定しながら部品を追加し、元の雰囲気を再現した。

スピーカはバッフルごと失われていたのが、古いサランネットの痕跡から、元々10インチのスピーカが取り付けられていたことが分かる。戦後の電蓄から取り外したバッフルボードを移植した。スピーカーユニットは、オリジナルの可能性が高いワルツ73号が最近発見されたので、取り付けた。

内部に、京都太秦(うずまさ)局の昭和13年4月26日の消印がある葉書が残っていた。内容は東京の大比良貿易へのOTC録音盤と再生用蓄針の注文を問い合わせた返信である。はがきは下1/3ほどが破れて失われ、汚れがひどく判読が難しい。はがきの宛先には京都を代表する当時新進気鋭の写真家と同じ名前が読み取れるが、同一人物かどうかは不明である。しかし、この消印からこの電蓄がフィルモンの製品が発売された1938(昭和13)年のものである可能性が高いことが判明した。

(所蔵No. 42076)

フィルモンはよく売れたとする資料もあり(8)、(1)では数万台売れたと推定しているが、根拠は不明である。再生機を数万台、音帯は1種類当たり5千本生産した(3)とする記述もあるが、これは生産能力ではないだろうか。大規模な工場を新築しているので、これくらいの数量を生産、販売しないと利益が取れないという計画だったのではないか。日本のレコードの半分くらいを音帯にして日本のレコード市場のトップに立つくらいの壮大な計画を立てたのかもしれない。同社のカタログの「フィルモンの誕生に当たって」には、その壮大な気持ちが表れている。当時の広告に大言壮語はつきものだが、これは本気だったのだろう。以下に紹介する。

フヰルモンの誕生に当って (カタログより、常用漢字に修正)

近来著しく進歩の度を見せている我国の科学界は、又ここに新しく大きな精彩を放ちました。

長時間演奏、フヰルモンの誕生は円盤界に於ける六十年来の悩を一掃したのであります。

我々が日頃要望していた芸術の香高き名曲を、世の大講演を、何等の煩瑣なく悠々と聞き得られる日が到来しました。

長時間レコードの発明に対しては今日迄幾多の研究と発明がなされたのでありますが、一つとして完成したものはありません。

日本は勿論、満州国、伊太利、仏蘭西、英国、米国の特許を獲得し、今やフヰルモンを世に送り出した日本人の頭と腕は、ここに於いても全世界を制覇し得たのであります。

再生機を御覧下さい。先ずフヰルモン音帯(レコード)がその構造を材質に於いて従来の円盤とは全く異っている事がお判りでせう。

音響効果を理想的に高め、原音其のままに、即ち、音響の原理に完全に即応して居るのがフヰルモンの特徴であります。

フィルモン音帯は、巾三十五ミリの長いフィルム(延長約十三米)を二十三巻きにし、その外側と内側の端を接続して無端にしたものでありますが、このフヰルムの表面に刻まれてある音溝を一連に伸ばすと約千二百メートルの長さになり、優に三十五分の演奏が出来るやうになって居ります。

フヰルモンは皆様方のよき文化機関、教育機関、そして娯楽機関でありたいと切に願って居ります。

フィルモンが出荷を始めた1938年の電蓄の生産台数はわずか7,347台、これでも戦前期のピークである。アコースティックの蓄音器の生産台数はもっと多いが、それでも16万台余りである。新興の独自規格を推し進めるメーカが数万台を販売できたとはとても思えない。新規格を普及させるには、他社でも広く生産することが必要だが、独占を考えてライセンスしなかったのか、音帯の生産性の低さを見抜かれていて誰も関心を示さなかったのか、理由は不明だが日本フィルモン以外でライセンスを得て音帯や再生装置を生産したところはなかった。

当館には「ワルツ」スピーカーで知られる明星洋行(1939年から(合)興電社、後のワルツ通信工業)の創業者村上得三氏が残した文書が遺族より寄贈されている。この中にフィルモンの生産台数を示す証拠となるメモが、フィルモンのカタログとともに残されていた。このメモから、コンソール型のシャーシは外注されていたことがわかる。少量生産だったからだろう。卓上型のシャーシが自社生産だったかどうかは不明である。

メモ「フィルモンシャーシー支払総額」1938年頃 (株)興電社

(長野県安曇野市 村上様寄贈)

このメモによると、8球のシャーシが232台、10球はわずか14台である。リピート生産があった可能性はあるが、これだけと見て間違いないのではないか。ワルツはスピーカのメーカなので自社で生産したのではなく、付き合いのあるメーカに下請けに出したのだろう。フィルモンにスピーカを納入する時に、関西のラジオ業界に顔が広い村上氏がシャーシの製造を依頼されたと思われる。8球も10球も同じ65円で請け負っている。極端に数が少ない10球のほうは単純に見積もると高くなりすぎるので総額で利益を確保して同じ値段で受けたのだろう。現在でも良くあることである。当時の卸商報を見ると、同程度の45p-pの8球スーパーシャーシの卸値が60円くらいからある。このメモは下請けへの支払金額なので、これに利益を乗せて請求したとしても、特注のシャーシの値段として妥当なところではないだろうか。表の下の赤字はマツダに対する真空管の値引きや不良返品分である。

別の営業報告によると、1938(昭和13)年の年末に36台納入の記載があった。1万5千円を超える金額はこのほかにあったはずのスピーカも含めればそこそこの規模の取引である。経営が思わしくなかった日本フィルモンからこの金額は回収できたのだろうか。

卓上型電蓄やアコースティックのタイプはもう少し多かったかもしれない。当館所蔵の電蓄の銘板は、最も安価なアコースティック型のものだが、それでも製造番号は358である。アコースティックが電蓄の10倍売れたとしても生産台数は合計2-3千台程度ではなかっただろうか。

また、音帯についても1品種約5千本でトータル50万本製造したという文献もあるが(3)、どう考えても量産には向かない構造である。1939年当時の内務省警保局によるレコード会社別レコード制作枚数の統計によれば、13位のメーカの製作枚数が5千枚となっているが、フィルモンはこの中に含まれていない(6)。「レコード」に含まれていないと考えることも可能だが、ごくわずかな数量であったと考えるほうが自然ではないだろうか。

当時のレコード業界はビクター、コロムビアなどの外資系を中心とする6社の寡占状態だった(6)。新興のメーカにとって音源の確保も難しかっただろう。音帯の大半が邦楽や講演で洋楽がほとんどなかったことも理解できる。

1937(昭和12)年には戦費調達と戦時統制のため、贅沢品への物品税課税が強化され、電蓄およびその部品には20%の課税が行われた。1940年の奢侈品禁止令により、銅使用制限規則および鋼製品製造制限規則対象品の蓄音器の製造が1940(昭和15)年10月7日をもって禁止となった(5)。日本フィルモン(株)は同年解散し、工場は軍需工場に転用された(3)。同社は1937年に録音スタジオが完成し、音帯の録音、制作作業を開始し、翌1938年から製品を出荷したと思われる。実際に製品が出荷されたのは足掛けでも3年程度の短い期間であった。

再生機を数万台、音帯は1種類当たり5千本生産した(3)とする記述もあるが、これは生産能力ではないだろうか。巨額の設備投資に対してこれくらいの数量を生産、販売しないと利益が取れないという計画だったのではないか。日本のレコードの半分くらいを音帯にするくらいの壮大な計画を立てたのかもしれない。また、日本フィルモン以外でライセンスを得て音帯や再生装置を生産したところはなかった。

日本フィルモンは、音帯の低い生産性や独自のメカニズムが必要になる再生機のコスト高などにより、その巨額の設備投資に見合うだけの利益がなかったと思われる。発明者の小西正三と取締役技術部長の細井勇の、いわば創業者2名は製品が出荷される頃には会社を去っている(3)。事情は定かではないが、引責辞任と考えるのが自然ではないだろうか。蓄音器の製造が禁止されたとしても長時間録音機や拡声装置を製造していれば、軍需工場として存続させることも可能だったのではと思うが、続かなかったのも、この会社の経営が順調ではなかったのが影響していると思われる。

日本フィルモン(株)は戦時中に解散したが、戦後、坪田耕一と菅原重二が中心となって1948(昭和23)年に一度再建された。翌1949(昭和24)年3月、新興のラジオ雑誌『ラジオアマチュア』に菅原によるフィルモンの解説記事が掲載された。グラビアページにNHKの録音放送の設備の紹介と見開きで1ページのスペースでフィルモンの録音再生の写真が紹介された(10)。

『ラジオアマチュア』 1949年3月号表紙 (10)

この表紙写真は、最上級の10球スーパー付きグランド型のFER-80型である。外観は戦前のカタログに掲載されているものと変わらない。フィルモンの再生部が搭載される分だけ、普通の電蓄より背が高くなるうえに、置き台に乗っているので、小柄な女性にはアーム操作が辛そうである。女性の服装から、写真はこの雑誌のために戦後撮影されたものだろう。この記事は再建を目指した宣伝の一環と思われるが、この表紙を含めて記事中の写真はすべて戦前の工場および製品の写真で、戦後の新しい製品の存在を示すものはない。

1949年前半は、まだ円盤録音、SP盤(まだこの言葉はない)再生が主流の時代であったが、後半にはアメリカで後にLP、EPと呼ばれる合成樹脂製長時間レコードの規格が発表された。また、東京通信工業ではテープレコーダの国産化が進んでいた。こうしてフィルモンの長時間再生という独自のメリットは失われた。録音、製作に手間がかかり、使い勝手も決して良いものではなかったフィルモンが生き残る余地はなくなっていた。日本フィルモン株式会社は再建後1年ほどで消滅した(1)。こうして日本独自のユニークな発明であったフィルモンは、音声メディアの主流となることはなく短期間で消滅した。

しかし、フィルモンからは日本電音で、玉音放送にも使われた円盤録音機の開発にかかわった坪田耕一、その部下で1953年にティアック(当初は東京テレビ音響)を創業する谷 勝馬など、録音機の開発技術者を輩出している。フィルモンは成功しなかったが、坪田が開発した高性能なカッターが円盤録音機に採用され、戦後の録音技術、録音機業界の発展に寄与した。このことは、1970年前後の短期間の流行に終わったCD-4方式4チャンネルステレオが、ラインコンタクト針の開発によってカートリッジの周波数特性の大幅な改善という成果を残したのと似ている。

また、坪田とともに再建に尽力した菅原重二は、1954年に菅原研究所を創立し、ストロボスコープを開発した。同社は現在でもストロボスコープを中心としたメカトロ機器のメーカとして盛業中である。

フィルモンの現存数は非常に少ない。早稲田大学演劇博物館にはFE-10型の可動品が保存されている。また、FA-100型が金沢蓄音器館に所蔵されているが、残念ながらピックアップなどに改造がみられる。また、2012年に長崎放送の倉庫からFE-10型が音帯と共に発見された。こちらは、外観上はオリジナルを保っているようである。

長崎放送で珍蓄音機発見-フィルム状テープ付き、NBCラジフェスで展示へ - 長崎経済新聞 (keizai.biz)

このFE-10型は、オーディオ機器などを多く展示している広島県庄原市の口和郷土資料館に貸し出されている。

音帯については前記の演劇博物館等に107点が残っていることが確認されている(3)。当館のフィルモンは現時点では稼働しないが、フィルムをかけるドラムのゴムにひびが入っている程度で、この他には駆動部分にゴム部品がなく、モータさえ回れば動作させることは困難ではないと思われる。しかし、セルロイド製の音帯は劣化しやすく、変形や割れなどによって再生できないものが多く、状態の良いものは少ない。また、当時の映画フィルム同様、セルロイドは火薬に近い性質を持つ可燃物であり、特に劣化したセルロイドの保存は極めて危険な作業である。貴重な長時間録音の音源を後世に残すために文献(2)にあるように現在修復、データの取り出しへの取り組みが行われている。

2015年、日本の独創的な技術開発の成果として金沢蓄音器館所蔵の卓上型フィルモン再生機が未来技術遺産00196号に登録された。

(1)日本オーディオ協会編 『オーディオ50年史』 (日本オーディオ協会 1986年)

この文献は簡潔にまとめられているが人名等に誤りが多く、出典も定かではない。他の文献も参考にすることが望ましい。

(2)中山俊介 大河原典子ら 「フィルモン音帯の修復手法」 『保存工学』 No.51 2012年

(3)飯島 満, 永井 美和子, 中山 俊介 「フィルモン音帯に関する調査報告」 『無形文化遺産研究報告』 第5号 2011年

(4)景山朋 『蓄音機に憑かれて50年』 (日本オーディオ協会 1970年)

(5)商工経営研究会編 『増訂版 問答式解説 7.7 10.7奢侈品禁止令』 (大同書院 1940年)

(6)大久保いずみ 「第二次世界大戦以前の日本レコード産業と外資提携」 『経営史学』 第49巻第4号(2015年3月)

(7)穴澤健明 「アナログディスクレコード技術の系統化報告と現存資料の状況」 『国立科学博物館技術の系統化調査報告』 Vol.21 2014年3月

(8)池田 圭 「日本オーディオ草分け物語(5)」

(9)「躍進日本! 長時間演奏用新機構」 『無線と実験』 第26巻第5号 1939年5月号表紙、口絵 (誠文堂新光社 1939年)

(10) 菅原重二「フィルモン式録音再生」『ラジオアマチュア』 第26号 (科学出版社 1949年)

(11)谷 勝馬「フィルモンの思い出」『JAS Journal』'80-7月号(日本オーディオ協会 1980年)