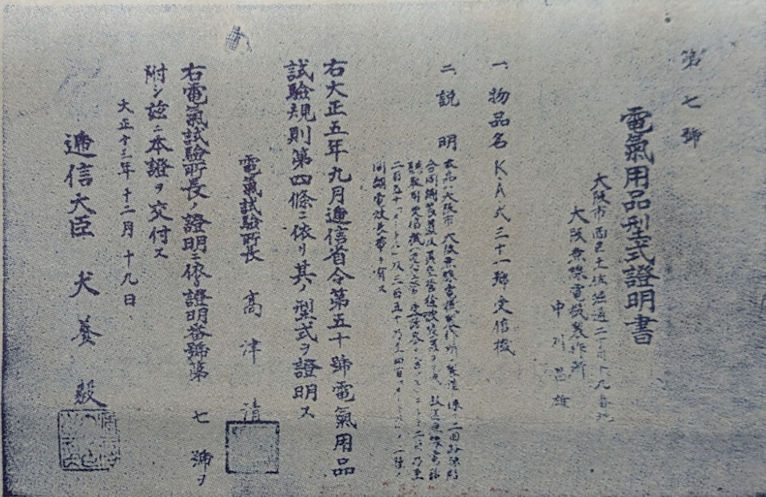

形式証明印

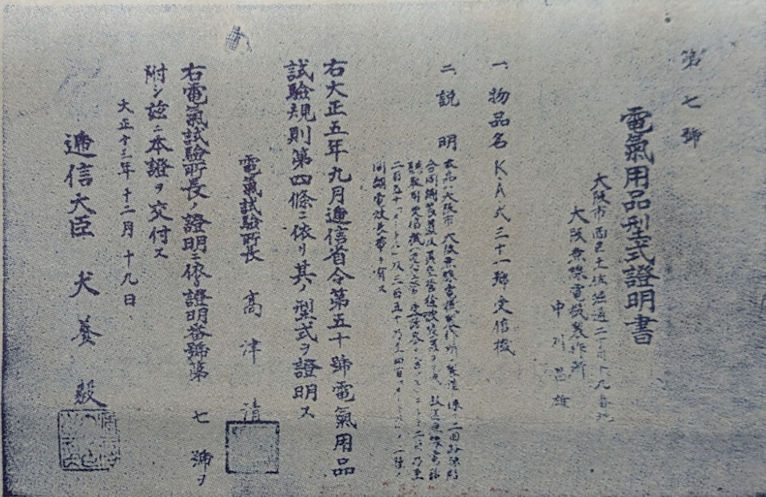

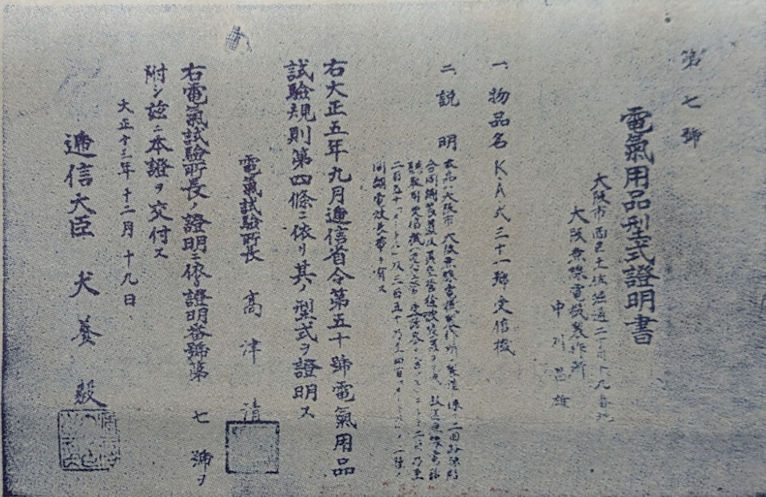

電気用品型式証明書(1924年12月、第7号)

大阪無線電機カタログ表紙より(個人蔵)

|ホーム|お問い合わせ | リンク集 | 図書案内 | 博物館(松本)案内|活動方針|ENGLISH |

型式証明受信機および付属品

1924-40

解説

型式証明制度

(加筆訂正)

型式証明がない輸入受信機が使われていた謎

型式証明制度の形骸化

型式証明受信機の終わり

型式証明制度のその後

参考:BBCマーク制度

解説

型式証明制度は、電気用品の安全性と品質を電気試験所で試験して認証を与える制度である。技術基準は1916(大正5)年に発令された逓信省令第50号 電気用品試験規則である。

放送開始前の1923(大正12)年12月20日に公布された「放送用私設無線電話規則」により、ラジオ受信機は電気試験所が実施する型式試験に適合したものとされた。これは放送の受信機が軍用などの無線に妨害を与え、また傍受することがないように受信波長を管理し、受信機の質を一定以上に保つことを目的とされた。1923(大正12)年12月20日の「放送用私設無線電規則」の施行に伴い、同年12月27日、電気用品試験規則の試験細目表に聴取無線電話用品が追加された。主な要件は、

「受信波長帯を200-250m、350-400mに限ること」

「電波の再放射のない接続を有するもの」

とされた。特徴的な2波長となった理由は、300mバンド(1MHz) に、公衆無線通信(船舶電報)が割り当てられていたからである。放送用私設無線電話に与えられた聴取許可では、指定された放送局以外の電波を受信することが禁止されていたから、目的外のバンドを受信できない規格となっていたのである。

ただし、検討を始めた1922年当時としては、この割り当ては決して日本独自の不当なものというわけではない。1921(大正10)年に開催されたパリ電気通信会議準備技術委員会では、無線電話の専用波として、火花式公衆無線通信の300mバンドを避けた上記のバンドが検討されていたのである(12)。ラジオ放送はまだアメリカで始まったばかりで、欧州にはなく、専用のバンドを割り当てるという考え方はなかった。海外の初期のラジオが2波長になっていないのは、日本ほど目的外受信を厳格に取り締まろうとしなかったからだろう。

3台の試験品を用意して申請し、試験に合格すると「電気用品型式証明書」が交付され、合格番号と型式証明印(1924年制定、下図)を表示することができた。

形式証明印

電気用品型式証明書(1924年12月、第7号)

大阪無線電機カタログ表紙より(個人蔵)

型式証明は受信機本体だけでなく、真空管やスピーカなどの部品や付属品にも要求された。参考にされた英国の「BBCマーク」制度では、英国の国産品のみが対象となったが、日本の場合は、生産国、製造者の出自や所属団体などによる差別は一切なく、技術基準に合格すれば誰でも証明が与えられた。日本独自の波長切替を要求するため、輸入品のラジオセットが型式証明を取った例はないが、スピーカやレシーバについては多くの輸入品が型式証明を受けている。ただし、英マルコーニが日本仕様として波長切り替えを備えた受信機を製作した事実はある。公的機関が発注したものと思われる。

型式証明受信機は、波長切替が必要で、電波の再放射が無い接続であることが要求されたことから、再生検波は認められず、感度が悪い上に高価なものになった。2波長にするだけでコストが2割程度上昇したといわれる(5)。

当初の案では「相手放送無線電話(放送局)」を指定し、波長を変更できないように受信機に封印を行い、無線局と同様に定期検査を行って検定証書を交付する案であった(5)。

「放送用私設無線電話監督事務処理細則」(十)には、

工事落成届及び封印実施届により支障なしと認むるとき検定証書を出願者に交付し放送事業者に通告すること。

とある。まるで本格的な無線局を設置した者に対する制度のようだが、鉱石ラジオを取り付けてもこれだけの手間をかけようとしていたのである。検討段階から実施の困難さは予想していた(5)ようだが、全てのラジオを「相手放送無線電話」に同調したうえで固定して封印する必要がある。少なくとも複数の放送局の設立を認めようとしていたのだから、工場で封印するわけにはいかない。実施しようとしても無理だっただろう。そもそも妨害や傍受ができないように再生検波を禁止し、2波長に分けることまで指定して制限したわけなので、こんなに手間のかかる措置は必要なかった。

自作の受信機でも電気試験所の試験を受けて型式証明を受けることは可能だったが、技術基準が厳しく、検査料が当時の月収に匹敵する50円(真空管式の場合、鉱石式は35円)と高額で、試験品を3台用意する必要があったため、自作品が型式証明を受けることはなかった。型式証明品の生産は少なく、普及品で200円、中級品で350円、高級品で500円程度と、極めて高額であった。実際にはこの規則に合致しない多くの輸入品や手作りのラジオが使われていた。

型式証明は1924年から25年にかけて64種類のラジオ、部品に与えられ、その番号は2から71番(1,6,11-13,35,36は欠番)である。型式証明機器展示室はこちら。

型式証明制度が生きていた時代にも欧米の受信機が輸入されている。優秀な輸入品のほうが低価格であることも多かった。これらの型式証明の規格に適合しない受信機は逓信省などの官公庁でも広く使われているだけでなく、皇室をはじめ多くの著名人が使用している。このような輸入品が全て無許可で使われていたとは考えにくい。輸入元のカタログ(9)には当局の許可を受けている旨の表記があるものもある。この根拠は何であろうか。まず、制定当初の「放送用私設無線電話規則」第14条を見てみる

(以下、法令の文章は旧漢字を新漢字に、カタカナを平仮名に修正、句読点を追加)(6)。

第十四条 聴取無線電話の機器及其の装置は左の各号に適合することを要す。但し特に逓信大臣の許可を受けたる場合に限り第一号に依らざることを得。

一 受信機は電気試験所の型式試験に依り其の型式の証明を受けたるものなること。

では、この「特に逓信大臣の許可を受けたる場合」とはなんだろうか。1924(大正13)年2月26日に定められた「放送用私設無線電話監督事務処理細則」第二章 聴取無線電話の(六)をみると、

(六) 型式証明を受けざる受信機の使用を許可するは大体

(イ)施設者自己の考案にかかわる特殊の方式で学術上有益と認めらるるもの

(ロ)商品として輸入したものでなく、機能優秀な外国製機器を偶々(たまたま)入手したとき

に限ること。

とある。「優秀な外国製機器」を「たまたま」入手することなどあるだろうかという疑問がわくが、放送用私設無線電話規則制定のために1923年度初めころに作られた、「放送無線電話に関する調査概要」(5)の第四 聴取施設に関する事項の(ト)には、

「稀には優秀なる自家製品を案出するものあるべく、或は又偶々未だ型式試験を経ざる外国製品を携え帰朝するが如き者無きを保せず、之等に対し型式試験を受けしめ多額の検定料を支払はしむるは没条理なるを以て其の如き場合に於ては検定を加えたる上許否を決すべきものとす」

とあり、この調査概要をもとに監督事務細則が作られたと考えられるので、海外からの持ち帰りを想定していたことがわかる。細則には「大体」とあるので、次に紹介する規制緩和により、輸入品の「優秀な外国製機器」も許可したということなのだろう。ただし、制定当初の規則では型式証明を受けていなくてもよいが2波長であることは要求されるので、輸入品の受信機をそのまま使うことはできなかった。

放送の準備が続く中で、送信側、受信側ともに規則の改正が頻繁に実施され、何かと評判の悪い型式証明制度は以下のように改正され、骨抜きになっていった。

欧米でラジオ放送が普及し始めた1922年に開催を予定したまま延期が続いていた、第3回国際無線電信会議(ワシントン会議)の議題に上っていた新たな周波数の割り当て案では、中波帯にラジオ放送が割り当てられることになっていた(1927年に開催された同会議で放送は550-1500kcになった)。中波の真ん中に居座る形になった火花式以来の公衆無線通信は、長波帯(決定したのは125-150kc)に移る事が提案されていた(12)。1924(大正13)年頃には2波長の必要性がなくなる可能性が見えていたのである。会議の開催は1927年まで延期が続いたため、本決まりではなかったが、国際的な電波の割り当ての動向を先取りする形で、2波長の義務付けの緩和が検討されたものと思われる。

また、1923(大正12)年頃からアマチュアのラジオ熱が高まり、主に青少年による多くの自作ラジオが使われていた。無線の発達にアマチュアの実験が大きく寄与したことを認識していた逓信省ではアマチュアの実験を認めることに異存はなく、1924年秋頃から、逓信局にて不法無線局扱いになっているアマチュアの受信局をどのように許可するか協議が行われた(5)。厳しい資格や学歴を要件とする案から、全面的に許可する案まで議論百出だったが、この議論を経て放送開始直前の1925(大正14)年2月26日、逓信省令第11号で放送用私設無線電話規則が改正され、第14条は以下のように改正された(6)。

改正前:「但し逓信大臣の許可を受けたる場合に限り第一号(型式証明受信機であること)に依らざることを得」

改正後:「但し所轄逓信局長の許可を受けたる場合に限り第一号及び第三号(2波長であること)に依らざることを得」

この改正により、許可の権限が大臣から地方逓信局長に変わり、逓信局長の許可があれば型式証明がなくても、2波長でなくてもよくなった。芝浦から仮放送が予定されていた3月1日(実際には試験放送となった)の3日前に、型式証明の形骸化は始まっていたのである。先述の輸入受信機もアマチュアの手作りラジオも放送開始前に問題なく許可を受けられるようになった。また、同時に第18条から「検定証書」の表記も削除された。受信機に対する検査、封印の実施もこの時点で廃止された(5)。

実質的に2波長切替が要求されたのは、規則が定められた1923年12月20日から1925年2月26日までといえる。東京放送局が聴取者の募集を始めたのは2月16日である。2月の日付がある「東京放送局放送聴取申込募集」の文面には、「型式証明を受けたもの、または逓信大臣の認可を受けたものでなければ使用できない」と明記されている。芝浦の仮放送所から試験放送が始まったのは3月1日である。電波が出る前の2月中の申込者は1837人(11)。これに対して2月中に聴取許可を得た契約は920件だったという(7)。この時期の申込者については多くが型式証明受信機を購入していたと思われる。

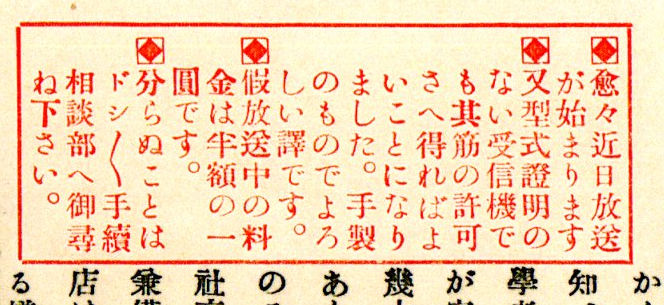

試験放送が始まってからも聴取者募集は続けられたが、3月の日付がある募集要項には、本文の表記は同じだが、余白に次のような変更内容が追加されている。

東京放送局放送聴取申込募集(部分) 1925年3月 社団法人東京放送局 (個人蔵)

この募集要項は、「近日放送が始まります」との記述から、試験放送中のものであることがわかる。2月26日の規則改正を受けて、

「型式証明のない受信機でも其筋の許可さえ得れば良いことになりました。手製の物でもよろしいわけです。」

と追記されている。仮放送が始まる前に、放送局も型式証明受信機の形骸化を明白にしていたことがわかる。

この改正により、型式証明受信機を作っていたメーカ各社に動揺が走り、3月18日、安中電気、日本無線電信電話、沖電気、日本電気等の代表者が逓信省に行って申し入れを行う事態となった(5)。これらの企業がいずれも古くから逓信省の仕事を受けていた会社であることは興味深い。申し入れの概要は以下のとおりである。

「規格を改むるならば急速に発表せられたい。現在若干の手持ち品はあるが早晩売りつくす見込であり、新規格に合うものに着手したい」(5)

通信局は、この申し入れに参加しなかった河喜多研究所、東京無線電機にも問い合わせて同様の意向であることを確認した上で、正式に規則の改定が公布された(5)。型式証明受信機に力を入れていたメーカも、3月には製造販売をあきらめていたことがわかる。

引き続き放送開始直後の1925(大正14)年4月18日の逓信省令第23号により第14条は次のように大幅に改正された(6)。

聴取無線電話の受信機は電気試験所の型式試験に依り聴取無線電話受信機として其の型式の証明を受けたるもの又は左の(原文は縦書き)各号に適合するものなることを要す。

但し、所轄逓信局長の許可を受けたる場合に限り第一号に依らざることを得。

一 400m以下の電波長に限り受信し得ること

二 空中線に電波を発射せざる事

こうして波長切替が廃止され、波長400m以下(750kc以上)とされた。また、型式証明と一、二が併記されたことから、型式証明のないラジオでも一および二の条件を守りさえすれば無条件で聴取許可が下りるようになった。鉱石ラジオが空中線に電波を発射することなどありえないから、当時の大半の自作ラジオはこの条件を満足していたことになる。こうして仮放送開始から1ヶ月もたたずに型式証明受信機は有名無実となった。

また、ここで「空中線に電波を発射せざること」とされた点は重要である。以前は「空中線に振動を生ぜざる接続を有すること」であったため、再生検波そのものが禁止であった。常に電波を発射するものはもちろん不可だが、調整時のみ発射することがあっても、調整が済んで正常に受信している際に発射していなければ良いことになった(10)。こうして、スーパーや高周波増幅付きでない、検波回路がアンテナに直結した再生式のラジオも認められることになった。のちに並四と呼ばれるようになる形式のラジオが正式に認められたのである。

ちなみに、この改正で750kc以上の帯域すべてが受信可能となったので無制限に短波まで受信してよいことになってしまった。このため1927(昭和2)年3月7日の逓信省令第4号で波長の範囲が170から430m(697-1763kc)とされた。ワシントン会議の案とは違って少し上にずれているが、これは従来の2波長の上限、下限(200-400m)に30mずつの余裕を設ける形で決めたと思われる。既存の受信機への影響を避けるためであろう。この暫定的なバンドは、1929年の逓信省令第55号で国際会議で決定した550-1500kcに変更された(6)。

最新の技術を使った放送という新しいメディアのスタートに当たって、この朝令暮改ともいえる規則の改正は周囲を混乱させたが、ある意味逓信省の対応は現実に併せて柔軟に対応した、極めてスピード感を持ったものだったといえる。

ただでさえ低性能なうえに高価で売れなかった型式証明受信機だが、規格改正により、多くのメーカが本来の2波長式の型式証明受信機を1925(大正14)年5月頃には製造中止としたと思われる。

こうして仮放送開始から1ヶ月もたたずに型式証明受信機は有名無実となった。型式証明受信機は1924年12月から1925年5月にかけて証明を受けたものが大半で、5月までに附属品を含む47機種のうち受信機が26機種証明を受けた(増幅器を除く)。ここまでは2波長の機種が多いが、型式証明に限るとした規則が有効であった1925年2月末までに型式証明を受けたのは、わずか15機種である。坂本製作所のコンドル1号は、1925年4月に2波長で第34号の証明を受けたが、すぐに規則が変わったために2波長を廃止する改良を施してコンドル1号Aとして再申請し、6月に第34-2号の証明を受けた。6月にも附属品を含む10機種が証明を受けているが、その中で受信機は3機種に過ぎない。そのうちの2機種は愛知時計電機のアイフォーン1型と、大阪無線電機のK・A・11号である。地方では情報が伝わるのが遅かったのかもしれない。大阪では旧規格の型式証明受信機を作りすぎて損害を被った業者があったという(5)。大阪無線電機のことと思われる。ちなみに同社はその後1926年までは存続していることが確認されている(10)。1925年10月の第68号、河喜多研究所のエムプレス受信機を最後に、ラジオ受信機の試験を受ける者はなくなった。

規則が変わるまでのの申込者数から推定して、申込者全員が型式証明受信機を購入したとしても、規則変更後に販売された分を含めても総数で2千台程度だっただろう。機種数で割れば、1機種当たり数十台ということになる。もちろん生産台数は均等ではなかっただろう。ある程度の数が出た機種でも、せいぜい数百台と思われる。

『無線と実験』誌などは、一貫して型式証明に反対していたが、アマチュアのラジオ熱が型式証明の形骸化を促進したといえる。4月の規則改正が伝えられた頃の雑誌広告には「型式証明出願中」の表記がみられるが、これらの製品の多くが証明を受けていない。不合格だったのかもしれないが、制度が変わってから2波長対応の機種を製造中止にして取り下げたものも多いと思われる。1926(大正15)年の『ラヂオ年鑑』(10)には、法令を除き、本文及び広告に「型式証明」の文字はほとんど見られない。

1925年下半期に入ると、型式証明受信機を再正式に改良したと思われる製品が市場に現れてくる。代表的な型式証明受信機である東京電気のサイモフォンA-2型を再生検波としたB型もその一つである。価格(90円)は据え置かれたが、ほぼ同等の2球式の輸入品であるクロスレー51型が60円と、3割以上安かったので競争力は低かっただろう(9)。このように、本国での値下げによって少しずつ安くなった輸入品より国産の型式証明受信機のほうが高価になることも多かった。

型式証明受信機を多く製造したのは安中、芝浦といった通信機メーカと、有線の通信機器を手掛けていた日本電気。沖電気およびGEのライセンスを受けていた東京電気と芝浦製作所などであった。型式証明制度は煩雑であったが、もともと官の仕様に基づいて製品を製作し、検査を受けて納品してきたこれらのメーカにとって問題はなかった。しかし、これらのメーカは少量生産の機器に対して原価の積み上げで価格をつける世界に生きていたためコスト競争力がなく、型式証明制度という独自の規制が有名無実となり、輸入品の価格低下と、新規参入してきた民間の中小企業の低価格品の板挟みになって価格競争力を失い、放送開始後数年でラジオセットの生産から撤退した。

この大手メーカの撤退は、RCAやフィリップスなどの、有力な特許を持つ大企業が業界を引っ張って製品を高度化させていった欧米に対し、リーディングカンパニーがなく、中小企業が乱立して、安物の価格競争に走った日本のラジオ業界のその後の歴史に大きく影響を与える事件であった。

このことは、近年の携帯電話機やパソコンなどで、いわゆる電々御三家(NEC、沖電気、富士通:新興の富士通を除いて型式証明受信機のメーカでもある)を中心とする通信機メーカが、独自の規格に守られているうちは高価格の独自規格の製品で高いシェアを維持するが、世界基準の低価格品が入ってくると短期間で駆逐されてしまう「ガラパゴス現象」とよく似ている。日本の通信機市場の体質は100年前から変わっていないようだ。ただ、この時代には現代の中国製品のような安価な輸入品は存在しなかったので、通信機メーカの敵は国内の町工場であった。ラジオメーカというベンチャーを立ち上げた者の中に、先進国だったアメリカ市場を見ている者が複数確認されていることも興味深い。「タイムマシン経営」は、この頃も有効だったのである。

型式証明制度は、ラジオについては1925年後半に強制力を失って、ラジオセットの型式証明を受けるものはなくなったが、廃止されたわけではない。これ以降も規則の上では型式証明受信機であることとする文言は、そのまま残されたが、もちろん面子だけの問題で、型式証明受信機は市場から消えていた。しかし、その後もスピーカやレシーバなどの用品や、本来の目的である計測器などに対しては型式証明が与えられていた。1928(昭和3)年から開始された放送協会認定制度も、型式証明と同じ電気試験所で試験が実施されていた。このため、両方のマークを受けた製品も存在する (第124号、シンガーB型高声器)。

型式証明と放送協会認定を併記した広告

三共電機工業(株) 『ラヂオの日本』1929年7月号

1929(昭和4)年にはナナオラのフラワーボックス六号型高声器が第151号の型式証明を受けているが、この機種も放送協会認定を取得している。最も遅い例として、1940(昭和15)年に沢藤SF333型レシーバが第251号の証明を受けている。1930年代以降証明を受けた機器は大半がメータなどの電気計測器である。

参考:英国BBCマーク制度(13)

日本での放送の開始にあたって、型式証明制度の参考にされたと思われる英国の制度の歴史について見ておきたい。

英国では1922年に特殊会社British Broadcasting Company (以下BBCと表記、正しくはB.B.C.)が設立され、11月14日から放送を開始した。BBCには英国の大手ラジオメーカーが出資し、会員となった。この中の主要な6社であるB.T.H. , G.E.C. , Marconi, Metropolitan-Vickers Electrical Co., Ltd. , The Radio Communication Co., Ltd. , Western Electric Co., Ltd. は"Big Six" と呼ばれ、株式の60%を引き受けた。放送が始まる2週間前の1922年11月1日、Broadcasting License (日本でいう聴取許可)制度が導入された。許可料は10シリング(現在の価値で約30ポンド)で、郵政庁が徴収し、その半額がBBCに交付された。

聴取許可を受けられる受信機は、国内産業保護のためにBBCの会員企業が製造した英国製品に限られた。BBCの会員会社であっても、英国製でない製品を販売することはできなかった。

受信機は、郵政庁の技術基準に従った検査を受け、合格すると番号が与えられ、BBC/PMG(表記はApproved by Post Master General, P.M.G. は郵政総監の略称)スタンプの表示が認められた。

BBC/PMG stumpとG.P.O registration number

Approved by Post Master Generalの表記がある

BBCマークは、受信機本体だけでなく、真空管や、アンプ、スピーカ、レシーバなどの付属品にも要求された。技術基準では、発振による電波妨害の防止が重視された。妨害防止のための技術基準は厳しく、可変式の再生回路は認められなかった。BBCの認証を受けた製品は、販売時にライセンス料の他にBBCへのroyalty(上納金的なもの)が、メーカから支払われた。royaltyは、鉱石受信機の場合7シリング6ペンス(現在の15.4ポンド)であった。金額は製品カテゴリによって異なり、2球式真空管式受信機の場合、2ポンド2シリング6ペンス(現在の87.25ポンド)にも及んだ。日本でいう型式証明と聴取許可が完全にリンクし、許可料込みで販売する制度であった。

GECoPhone Model No. 1 Type BC1002 探り式鉱石受信機 General Electric Co., Ltd. 1922年

BBCマーク付き受信機の代表例 GPO reg. No.102 (所蔵No. m11119)

実際には受信機を手作りするものも多かった。これらのアマチュアのためにExperimenter's License (実験局免許)が発給されていた。免許料はBBCマーク付き受信機のBroadcasting Licenseと同じ10シリングであった。1922年末に本格的に放送が始まると、実験局免許の申請が激増した。これに対応するため、BBCマーク付き製品を製造していたメーカは、マーク付きと同型でBBCマークのない、royalty分だけ安価な製品を販売するようになった。当局は、純粋に手作りした受信機以外には実験局免許を発給しないようになった。それでも市販の部品やキットを利用して、アマチュアの自作は盛んだった。実験局免許からはBBCへのroyaltyは入らないため、BBCの経営には貢献しない。

放送開始から1年後の1923年末には、聴取者が50万を超えた。この年の春には、260社のメーカがBBCの会員となっていた。登録番号は1450に達し、BBCマーク付き受信機は8万台に達していたが、聴取者全体の16%程度だった。部品メーカの発展やキットの充実、アマチュア向け無線雑誌や書籍の増加によって、ラジオを組み立てることは容易になり、自作ラジオが、BBCマーク品を作るメーカを脅かすようになった。

1923年10月、英国議会の調査委員会(the Sykes Committee)は、BBCの無線業界への依存を減らし、会員企業からのRoyaltyを廃止し、放送免許と実験局免許の一本化が勧告されたが、ラジオ業界の反対によって1925年に入るるまで実現しなかった。

1923年10月初めに、郵政庁は、BBCマーク付き受信機の設計に大きなハンディとなっていた固定再生の義務付けを緩和し、可変式再生回路を備えた受信機にもマークを出すようになった。同じマークを付けながら技術基準が異なる英品が市場に混在するようになり、可変再生を使える自作機に対する競争力は上がったが、1924年以降、新規格で認証されたBBCマーク付きからも再生妨害が発生するようになった。この技術基準の変更と同時に、当局は免許の一本化の前段階として、royaltyの大幅な減額と対象範囲の縮小を実施した。鉱石受信機の7シリング6ペンスは、1シリング(現在の価値で約2ポンド)となり、キットなどの自作機との価格差が小さくなった。このとき、真空管、スピーカ、レシーバのBBCマークは廃止された。

1924年7月、BBCへの機器製造者からのroyaltyおよび郵政当局の検査、登録制度は廃止された。同年9月、マークの表記が、"Approved by Post Master General "から、"Entirely British Manufacture"に変更された。BBC/EBM stump という。検査合格やroyaltyの支払いとは関係なく、BBC会員の英国企業の製品であることを示すのみのマークとなった。このマークはすぐにBBCのロゴだけのマークに変更された。

マーク周囲の文字がなくなったBBCマークの例

1925年1月、BBCマーク制度は廃止された。表示は禁止されなかったので、BBC会員企業によって高品質の国産品の証として1927年頃まで使用された。この時代にラジオの技術は急速に進歩し、制度が始まったころには鉱石ラジオが大半だったのが、ニュートロダインなどの新しい技術が開発され、真空管式受信機が急速に普及した。

BBCマーク制度と日本

こうしてBBCマーク制度を見てみると、日本の放送局の形態や型式証明受信機制度に、強く影響を与えたことがわかる。1922(大正11)年に逓信省が初めて放送の調査をしたときには、まだ放送はアメリカにしかなかったが、直後に放送を開始した英国の制度を調査して、日本になじむと考えられたのだろう。英国では、受信機の型式証明と聴取許可が完全にリンクした制度だった。日本でも、当初は英国と同じようにメーカを放送事業者に参加させて経費を負担させる制度を認めたが、日本では、当初放送局が全国統一ではなく、各地に設立された関係で英国と同じにはできなかった。先行する英国の制度を見ながら、日本の技術水準や社会状況に合わせて手直しして制度を作ったと思われる。

英国でのBBCマーク制度は2年ほど機能し、数万台のマーク付き受信機や付属品が使われたた。制度として成り立ったといえるが、制度の開始後におこった問題は日本とほぼ同じであった。日本で放送が始まる10か月ほど前に、BBCマーク制度は形骸化し、芝浦から試験放送が始まる1か月前に廃止された。この状況は、日本の規則の改定などの際に参考にされたものと思われる。英国の後を追った日本では、英国のように制度が廃止されることはなく、面子のために型式証明受信機の文言こそ残されたが、型式証明受信機は放送開始時には実質的に意味を失っていた。

日本も英国も、厳格な登録制度に風穴を開けたのは、ラジオを手作りするアマチュアであった。自動車などと違って簡単に手作りできるラジオの特性が、認定されたメーカ品に限定する制度を打破したのである。

関連のページ

(別ファイル)

解説:放送のはじまりと初期のラジオ

鉱石受信機

日本製電池式受信機

外国製電池式受信機

初期のスピーカ展示室

レシーバ展示室

1916(大正5)年9月電気用品試験規則第4条による型式試験を受けて証明を受けた放送無線電話聴取用受信機及び付属品を紹介する。

価格は資料(4)他によった。受信機の価格は真空管別と思われる。

第1号 不明

第2号 N・E・式ラヂオA受話器 NEA-1 日本電気(株) 1924年10月22日 16.00円

第4号 安中AR36号受信機 単球式受信機 (株)安中電機製作所 1924年12月20日

第6号 欠番

第7号 K・A・式31号受信機 単球式受信機 大阪無線電機製作所 1925年1月16日 60.00円 (加筆訂正)

第9号 サイモフォンA型 2球受信機 東京電気(株) 1925年1月17日 90.00円

第9-2号 サイモフォンA-2型 2球受信機 東京電気(株) 1925年2月17日

第10号 沖式2号受話器 沖電気(株) 1925年1月16日

第11-13号 欠番

第16号 日本無線V-2型単球受信機 日本無線電信電話(株) 1925年3月4日 55.00円

第17号 安中AR-82型レシーバ (株)安中電機製作所 1925年3月4日

第18号 N&K D型受話器 Neufeldt & Kuhnke Kiel (Germany) 1925年3月4日

第19号 テレフンケンEH333型受話器 Telefunken GmbH (Germany) 1925年2月28日

第21号 N&K 最新型受話器 Neufeldt & Kuhnke Kiel (Germany) 1925年3月7日

第22号 サイモトロン201型真空管 東京電気(株) 1925年3月12日

第23号 サイモトロン199型真空管 東京電気(株) 1925年3月12日

第28号 日本無線L-2型拡大器 日本無線電信電話(株) 1925年3月26日

第30号 安中AR46号増幅器 2球増幅器 (株)安中電機製作所 1925年3月26日

第34号 コンドル1号受信機 (株)坂本製作所 1925年4月10日 2波長式200-250/350-400m 220.00円

第34-2号 コンドル1号A受信機 (株)坂本製作所 1925年4月10日 190-400m

第35, 36号 欠番

第41号 マグナボックスR-3型拡声器 The Magnavox Company (U.S.A.) 1925年4月20日

第46号 ラヂオラ・ラウドスピーカ UZ-1325 Radio Corpolation of America : RCA (U.S.A.) 1925年5月8日 (1924-27) 70.00円(1926)

第47号 テレフンケン式E.H.329型高声器 Telefunken GmbH (Germany) 1925年年5月8日

第48号 スターリング・ベビー高声器 Sterling Telephone & Electric Co. (U.K.) 1925年5月8日

第49号 K・A式51号受信機 3球式受信機 大阪無線電機製作所 1925年5月12日 130.00円

第57号 K・A式11号受信機 探り式鉱石受信機 大阪無線電機製作所 1925年6月13日

第58号 スターリング・ライトウェイト受話器 Sterling Telephone & Electric Co. (U.K.) 1925年6月13日

第60号 日本無線式N-2型受話器 日本無線電信電話(株) 1925年6月15日

第63号 サイモトロン201-A型真空管 東京電気(株) 1925年6月22日

第66号 サイモトロン200型真空管 東京電気(株) 1925年10月2日

第68号 エムプレス受信機 4球式 (株)河喜多研究所 1925年10月16日

第74号 サバ受話器 シュワルツ ヴェルダー器具製作所(独) 1925年12月28日

第75, 76号 不明

第77号 スターリング・リリプット受話器 Sterling Telephone & Electric Co. (U.K.) 1926年5月22日

第87号 ベスト201-A型真空管 安田電球製作所 1927年2月4日

第87-2号 ベスト201-A型真空管(改良型) 安田電球製作所 1929年3月25日

第88-123号 計測器等 略

第124号 シンガー高声器B型 三共電機工業(株) 1929年4月8日

第125-150号 計測器等 略

第151号 フラワーボックス6号型高声器 七欧無線電気商会 1929年10月31日

第152-250号 計測器等 略

第251号 サワフヂSF-333受話器 澤藤製作所 1940年2月17日

以降計測器等 略

注:表記は官報の表記に準じたが、実際の型番と一致しないものは修正してある。品名も官報の表記に準じたため、カタログ等の表記とは異なる場合がある。

第2号 N.E. 式ラヂオ受話器 NEA-1 日本電気(株) 1924年10月22日 16.00円

日本電気の両耳型レシーバ。型式証明No.2を取得している。No.1は欠番なので、これが実質的な型式証明第1号である。型式証明のマークが刻印されているが、なぜか証明を受けた日付は、マークが正式に発表された日よりも早くなっている。

当時は、このレシーバのようにラジオの付属品や真空管にも型式証明が要求された。

掲載誌:無線と実験 第3巻第1号 1925年5月(広告)

(管理No.m10027) (寄贈品)

第4号 安中AR36号受信機 単球式受信機 (株)安中電機製作所 1924年12月20日

日露戦争に使われた三六式無線機を製作した無線界のパイオニア、安中電機製作所が製造した単球式受信機。型式証明受信機の典型的なもの。簡単なセットであるが、かなり高価であった。当時は真空管なしで発売され、真空管については多くのメーカが独自規格で製造していた三極管を使用した。附属品として少し遅れてAR46号増幅器が用意された。

本機には少し後の時代のUX-201Aが付いていたが、ここではRCA Radiotron のUV-200を取り付けた。

掲載誌:無線と実験 第3巻第1号 1925年5月

(所蔵No.m11092) 愛知県、太田様寄贈

第7号 K・A・式31号受信機 単球式受信機 大阪無線電機製作所 / O.R.W. Osaka Radio Works 1925年1月16日 60.00円

(左)内部の銘板、(右)電気用品型式証明書(カタログより)

大阪の中小メーカが製作した単球式受信機。UV-200、UV-201又はその相当品を使用したものと思われる。パネル右上には、失われているが型式証明受信機の特徴である波長切り替えスイッチがある。また、初期の真空管式受信機の特徴である、フィラメント調整用に真空管の明るさを見るための覗き穴がある。ダイヤルの下には、これも失われているが、レシーバ用のターミナルが2組付けられていた。

同社は関西圏ではごく初期に設立された(カタログには関西で唯一とある)ラジオメーカで、上位機種の3球式 K・A式51号、鉱石式の K・A式51号を含め3機種が型式証明を取っている。

本機は、内部の部品の大半が失われていた。左右のツマミは当館で似た形のものをダミーのバリコンとともに取り付けた。

右上には波長切替のシーメンス・キーが、右下には出力端子があったが、失われている。

中央のツマミの右下にある穴は、改造によるものと思われる。

(所蔵No.m11078) 大阪市、富士屋電気商会/長尾忍様寄贈

第9-2号 サイモフォン(CYMOFONE) A-2型 2球受信機 東京電気(株) 1925年2月17日

TUBES: UV-199(Cymotron) X2

型式証明時代の代表的受信機。サイモフォンA-2は、GEのライセンスを受けた東京電気が製造した2球式受信機。自社製のサイモトロンUV-199を2本使用する。ライセンス元のRCA製ラジオラ・シニアやIIIと似た形状だが、日本で要求されていた2波長切替が付いているため、アメリカ製のオリジナルとはレイアウトや回路が大きく異なる。第9号のサイモフォンA型をマイナーチェンジしてA-2型として変更申請し、第9-2号を得た。なお、サイモトロン真空管の型式証明と同じ1925年3月17日付で品名を「サイモホン」に変更している。

本機は、同調回路のつまみが失われていたため、後継機のサイモフォンB型のものと思われるツマミを仮止めした。

(所蔵No.11174)

第10号 沖式2号受話器 沖電気(株) 1925年1月16日

型式証明を取得した沖電気の両耳型レシーバ。

(所蔵No.S10006) (柴山 勉コレクション)

第16号 日本無線 V-2型単球受信機 日本無線電信電話(株) 1925年3月4日

TUBE: UV-199 (RCA Radiotron), BC: 200-250m, 350-400m

放送開始直前の1925(大正14)年3月4日に型式証明を受けた単球式受信機。(7)型式証明受信機の特徴として、再生がなく、Short/Long の波長切り替えを持つ。真空管は、本来は日本無線独自の三極管が使われていたと思われるが、電池の消耗を防ぐためにソケットアダプタを使用して消費電力の少ないUV-199を使用している。

同社の型式証明製品としては、キャビネットとシャーシ主要部が共通の鉱石受信機M-2型(第15号)が存在する。

V-2型は型式証明制度が形骸化した後、デザインを変えず、型式証明の特徴である波長切り替えは残しながらパネル中央部に再生ツマミを追加して感度を改善したV-2a型にモデルチェンジした。

(所蔵No.11A019)

第17号 安中AR-82型受話器 (株)安中電機製作所 1925年3月4日

型式証明時代のレシーバ。安中電機製作所(現アンリツ)は、明治時代に36式無線機を納入した日本の無線業界のパイオニアであり、この時代には多くの型式証明を取得したセットを生産した。当時は、このレシーバのようにラジオの付属品や真空管にも型式証明が要求された。

(管理No.K10008) (個人蔵)

AR-82には、このようにユニットがリベット止めされているものも確認されている。中央の穴は後から開けられたもの。

こちらのサンプルは片方のユニットが残るのみで、改造されているようである。

(所蔵No.10050)

第18号 N&K D型受話器 Neufeldt & Kuhnke Kiel (Germany) 1925年3月4日

テレフンケンと並ぶドイツを代表するレシーバーメーカ、N&Kの初期の製品。モデル末期だったのか、ほぼ同時に改良された新型(第21号)が型式証明を受けている。

このため、こちらのモデルは日本ではあまり使われなかった。

(管理No.10151)

第19号 Telefunken EH333型 両耳式受話器 Telefunken GmbH (Germany) 1925年2月28日

ドイツを代表するレシーバ。輸入された本国製のほかに、ライセンスを受けて国産化した日本無線製のものもあった。鉱石受信機時代に広く使われ、形式証明19番が与えられた。型式証明品にはバンド部に標章のデカールが貼られた。その後も長く販売されたため、昭和に入ってから、放送協会認定も取得した。このタイプは業務用、また軍用の「テ式受話器」として日本の標準的なレシーバとなり、多くのメーカでコピー品が作られて戦後まで広く使われた。

(所蔵No.10082/型式証明標章付き:管理No.K10011, 個人蔵)

第21号 N&K 最新型受話器 Neufeldt & Kuhnke Kiel (Germany) 1925年3月7日

N&K受話器の内部構造の新旧比較(左:旧型ModelD)

ドイツ製のレシーバで、当時数多く輸入された。通常のレシーバは2つのコアにコイルを巻いて磁石の両側に配置するが、この機種では、E型の磁石の中央の磁極にコイルを取り付ける形に改良されている。正式な型番は不明だが、官報に告示された名称として、旧型のD型に対して「最新型」とされている。

(所蔵No.10069)

第28号 日本無線 L-2型拡大器 日本無線電信電話(株) 1925年3月26日

上記のV-2型受信機とペアになる2球増幅器(当時は拡大器と呼んでいる)。ラジオ本体より遅れて1925(大正14)年3月26日に型式証明を受けた。V-2型の左側に置くと、配線が最短になるようにデザインされている。バッテリーをラジオ部に送り出すための端子が背面に設けられている。増幅器の1段ごとにレオスタットとフォーンジャックが設けられ、アンプを使わない時はDET端子にレシーバをつないで聞くこともできる。

真空管は、本来は日本無線独自の三極管が使われていたと思われるが、失われている。

(所蔵No.46037)

第30号 安中AR46号増幅器 2球増幅器 (株)安中電機製作所 1925年3月26日

AR-36号受信機と組み合わせたところ、専用のショートバーで接続される。

TUBES: ANNAKA 258

AR36号受信機の附属品として用意された2球増幅器。受信機とは専用のショートバーで接続され、B電源は入力端子を通して受信機から供給する。A電源は背面から出るリード線を受信機のA電池に接続する。アンプを付加すると、スピーカを鳴らすためと思いがちだが、当時の配線図にはレシーバの絵が描かれている。スピーカを鳴らすよりも、ラジオの見掛け上の感度を上げてレシーバで聴くためのアンプという位置付けだったように思われる。

本機には受信機と接続する専用のショートバーと、安中が製造したオリジナルの真空管が元箱とともに残されていた。

掲載誌:無線と実験 第3巻第1号 1925年5月

(所蔵No.m11093) 愛知県、太田様寄贈

第41号 マグナボックスR-3型拡声器 The Magnavox Company (U.S.A.) 1925年4月20日

ダイナミック型の大型ホーンスピーカ。この形式のスピーカを生み出したマグナボックスを代表するモデルである。本来、この "Telemegaphone"

シリーズは、真空管が実用化される前にカーボンマイクと組み合わせてP/Aシステムとして開発された。このR-3は、巨大なR-2型を一回り小型にしてラジオ用として販売したものである。しかし、口径30㎝を超えるダイナミックスピーカは家庭用としては大きすぎた。型式証明まで取って輸入販売されたが、大半はイベントや店頭用などの業務用として、本来の拡声器に近い使われ方をしたと考えられる。

(所蔵No.S10021) (柴山 勉コレクション)

第46号 Radiola Loud Speaker UZ-1325 Radio Corpolation of America : RCA 1925年5月8日 (1924-27) $25.00(1924) 70.00円(1926)

AR-812型と同時代に発売されたホーンスピーカ。発売時期がちょうど日本で放送が始まった時期と重なり、AR-812型などとともに日本に多く輸入され、AR-812だけでなく、同時期の多くのRadiola受信機と組み合わせられただけでなく、他の輸入受信機や国産の型式証明受信機とも組み合わされて販売された。RCAが発売したホーンスピーカの最後のモデルである。本国では翌25年に100型コーンスピーカ(UZ-915)が発売された。新しいコーンスピーカは35ドルと高価だったために、UZ-1325は1927年2月まで販売が続けられた。

(所蔵No.10066)

第47号 テレフンケン式E.H.329型高声器 Telefunken GmbH (Germany) 1925年年5月8日

ドイツを代表するメーカのホーン・スピーカである。内部構造がむき出しになった、いかにもドイツ的な質実剛健そのもののデザインが特徴。口径35㎝の、比較的大型のホーンを持つ。

(管理No.K10016, 個人蔵)

第48号 スターリング・ベビー高声器 Sterling Telephone & Electric Co. (U.K.) 1925年5月8日

英国の電話機メーカが開発したホーンスピーカ。大型のオーディオヴォックスと小型のディンキーの中間のモデルで、サイズが日本では使いやすく、数多く輸入され、輸入受信機や型式証明受信機と組み合わされて販売された。標準的なモデルは黒色だが、この花柄模様は日本で特に人気があり、多く輸入されたほか、日本の多くのメーカにコピーされた。

スターリングは1926年にマルコーニに売却され、以後、マルコーニのラジオ機器を生産するようになるため、スターリングのスピーカーやレシーバは短期間で市場から姿を消した。その後、日本で人気のあったスターリングのスピーカは、多くのコピー品が昭和初期まで生産を続けたのである。

(所蔵No.S10011) (柴山 勉コレクション)

第58号 スターリング・ライトウェイト受話器 Sterling Telephone & Electric Co. (U.K.) 1925年6月13日

英国・スターリング・テレフォンのレシーバ。一般的に使われた鉄製または金属芯に皮張りのバンドに代えてアルミ製とし、ユニットも小型化して軽量化を図ったモデル。長時間の電信のオペレートには疲労軽減の効果があったかもしれないが、ラジオ用にはあまり意味がなく、同社がこの型式証明が告示された年に、マルコーニの傘下に入り、自社ブランドでのラジオ機器の生産から撤退していることもあって普及しなかった。

(管理No.K10012) (個人蔵)

第60号 日本無線式N-2型受話器 日本無線電信電話(株) 1925年6月15日

日本無線の両耳式レシーバ。型式証明品だが、標章は付いていない。

(管理No.K10013) (個人蔵)

第68号 エムプレス(EMPRESS)受信機 4球式 (株)河喜多研究所 1925年10月16日

型式証明時代に多くのラジオを発売した河喜多研究所の4球式受信機。型式証明のため再生は付いていないが、この機種が証明を受けた時はすでに2波長切り替えの義務は撤廃されていたので、波長切り替えは最初から無い。また、型式証明標章も表示されていない。スピーカのように見える上部のグリルはダミーで、この部分にはバッテリーが搭載される。確認されている限り、型式証明を取った最後の受信機である。

本機は、外観はオリジナルだが3球再生式に大改造され、ソケットとレオスタットくらいしかオリジナルの部品はない。

(所蔵No.S11035) (柴山 勉コレクション)

第74号 サバ受話器 シュワルツ ヴェルダー器具製作所(独) 1925年12月28日

後にラジオメーカとして有名になるドイツのメーカのレシーバ。N&Kとテレフンケンというドイツを代表するメーカのレシーバが日本では確固たる地位を築いていたが、サバは型式証明を取ったのも遅く、広く普及するところまではいかなかった。

(所蔵No.S10017) (柴山 勉コレクション)

第77号 スターリング・リリプット受話器 Sterling Telephone & Electric Co. (U.K.) 1926年5月22日

英国・スターリング・テレフォンのレシーバ。この型式証明が告示された年に、同社はマルコーニの傘下に入り、自社ブランドでのラジオ機器の生産から撤退している。最後期のスターリング製品といえる。オリジナルが生産されなくなっても、日本では「スターリング型」と称したコピー商品が出回っていた。

(管理No.K10014) (個人蔵)

第87-2号 ベスト201-A型真空管(改良型) 安田電球製作所 1929年3月25日

型式証明制度は真空管のような主要ラジオ部品にも要求された。これは新興の真空管メーカの製品である。当初はトップチップ、ブラスベースの初期の形状で発売され、型式証明第87号を受けたが、排気が下側になり、樹脂製ベースに変更された改良型が第87-2号の型式証明を受けた。

いずれもラジオセットの型式証明の義務付けがなくなった後に型式証明を受けている。部品の型式証明は当局による優秀品としてのお墨付きとなるため、ラジオセットの型式証明を取るものがなくなっても取得された。特にこのベストの真空管は型式証明のステッカを付けた状態で長く作られ、宣伝も行われた。入手困難な型式証明品の中では比較的ポピュラーである。

(所蔵No. m11103) 愛知県、太田様寄贈

第124号 シンガー高声器B型 三共電機工業(株) 1929年4月8日

昭和初期に金属キャビネットのラジオの大量生産に乗り出すことになる三共電機の初期の製品の一つ。このスピーカは、型式証明と同時に放送協会認定も取得している。

(所蔵No.S10024) (柴山 勉コレクション)

第151号 フラワーボックス6号型高声器 七欧無線電気商会 1929年10月31日

ユニークな形状のホーンスピーカだが、海外製品のコピーである。この機種が証明を受けた1929年にはラジオが型式証明である義務はなくなり、受信機の型式証明を取るものはいなくなっていたが、スピーカやレシーバなどで受ける者はいた。

この機種は放送協会認定もほぼ同時に取得していたが、これは型式証明も放送協会認定も同じ逓信省電気試験所で試験したため、どちらかの試験に通れば、両方のライセンスを受けるのが容易だったためと考えられる。

(所蔵No.S10006) (柴山 勉コレクション)

(1)電波監理委員会編 『日本無線史』 第11巻 (電波監理委員会 1951年)

(2)Alan Douglas, "Radio Manufacturers of 1920's Vol.1-3", (Vestal

Press (U.S.A.) 1991) Amazon.co.jp で購入する

(3)田口達也 『ヴィンテージラジオ物語』 (誠文堂新光社 1993年) Amazon.co.jp で購入する

(4)新宮 寛 『ラヂオの手続きと選び方』 (京文社 1925年)

(5)電波監理委員会編 『日本無線史 第七巻』 (電波監理委員会 1951年)

(6)電波監理委員会編 『日本無線史 第十三巻』 (電波監理委員会 1951年)

(7)NHK編 『放送50年史』 1975年

(8)田村正四郎『ラヂオの知識』 (実業之日本社 1924年)

(9)山野楽器店『ラヂオ型録』 (山野楽器店 1925年頃)

(10)岩間政雄編『ラヂオ年鑑』 (ラヂオファン社 1926年)

(11)越野宗太郎編『東京放送局沿革史』 (東京放送局沿革史編纂委員会 1928年)

(12)電波監理委員会編 『日本無線史 第五巻』 (電波監理委員会 1951年)

(13)Jonathan Hill, "Radio ! Radio ! second edition" (Sunrise

Press 1993)